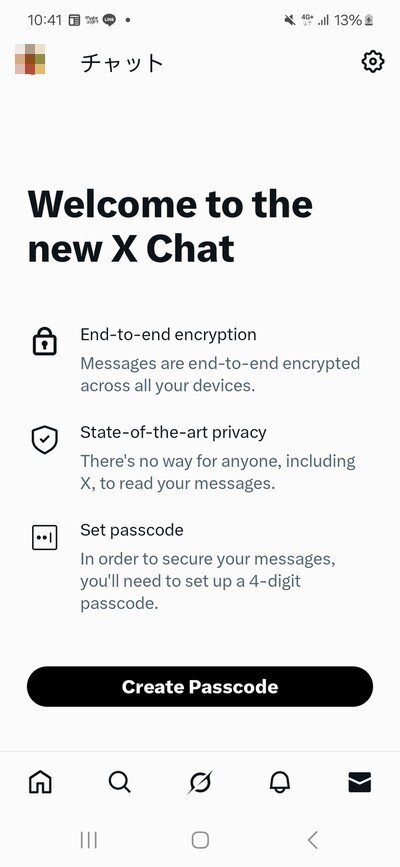

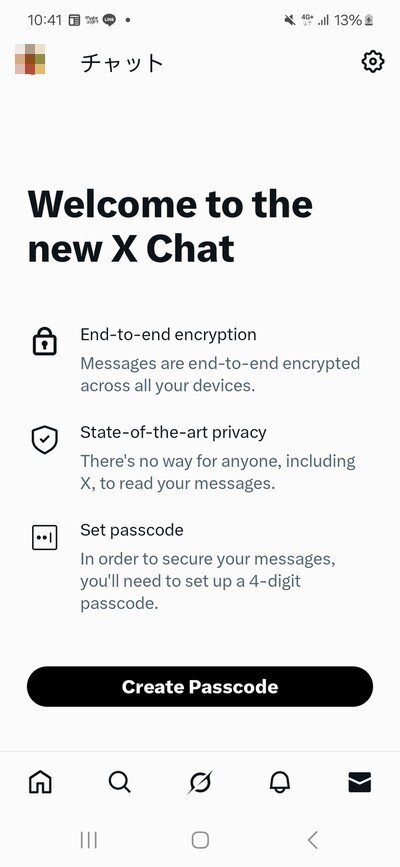

2025年12月に、X(Twitter)の「DM」が「チャット」へ変更となりました。

その際、チャットの利用に際し4桁の数字のパスコードが必須となりました。

これまで、DMでパスコードを利用していなかった人は、チャットを利用するにあたり4桁の数字のパスコードを設定する必要があり、この設定をしないと利用できません。

この案内が日本語で表示された場合は「あーそうなんだ」と案内に従ってパスコードを設定すればよいのですが、時には以下のような英語の案内画面が表示される場合もあるようです。

この場合は以下の操作を行ってください。

「Create Passcode」をタップして、次の画面で自分の好きな数字4桁、2回同じものを入力します。

たったこれだけです。そうすればチャット(旧DM)の受信トレイが表示されます。

設定した数字を忘れないようにしてくださいね。

ぐっどらっこ。

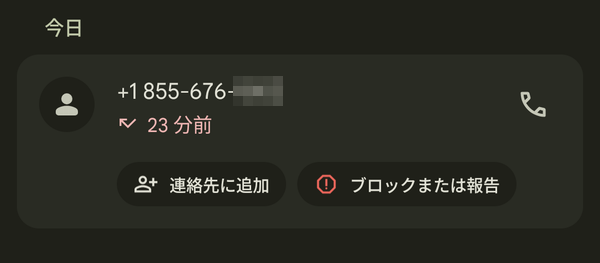

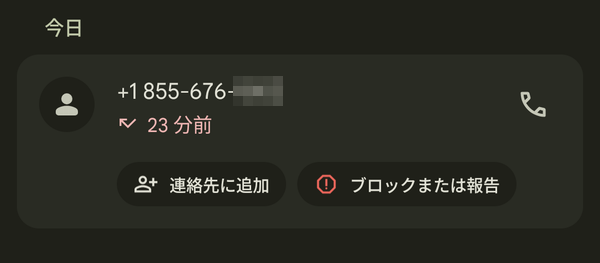

+1 は、アメリカやカナダを発信元とする海外からの電話で、855は日本でいう「0120の」ような電話番号です。

これは詐欺電話であると怪しんで、電話に出ないことをおすすめします。

スマホは、着信時に番号が表示されるのでまだ良いですが、家電の場合は、ナンバーディスプレイでないと表示されず判断できません。

怪しいと思ったらすぐに切ることしか、防衛策はないのでしょうか?

発信側(詐欺グループ)は、電話に出てもらえれば、速攻で詐欺トークを開始します。

電話-サービスの提供会社(ひかり電話の場合は、最近はNTTではないことが多い)には、ナンバーディスプレイを無償で提供いただきたいと、せつに思う今日この頃です。

ぐっどらっこ。

最近、日中にThnderbirdを使っているとき、ダークモードになっていることに気づきました。

Windwowsの画面の「色」の設定は「カスタム」で、既定のWindowsモードは「ダーク」、既定のアプリモードは「ライト」です。設定変更もしていないのにおかしいなと思いながらも、「モードを選ぶ」で「ライト」にすると、Thnderbirdはライトモードになるのですが、30秒もたたないうちにダークモードになります。

原因は、最近バージョンアップ(v0.95.0になった)したPowerToysのLight Switchでした。

ダークモードの設定時間帯が変です。昼間にダークモードとなるような設定になっています。

スマホのように、時間帯により自動的にライト・ダークのモードを適用するなど、Windowsの持つ設定より細かい設定が可能ですが、不要なのでオフにしました。

ぐっどらっこ。

[LINE]会員情報変更完了のお知らせ

というタイトルのメールが来ました。

ちょうどスマホの移行作業を行っているときで、LINEの移行をした直後だったので、あやうく引っかかるところでした。

--------------------------------------------------------------

件名:[LINE]会員情報変更完了のお知らせ

Date: Wed, 15 Oct 2025 04:21:50 +0900

From: info <zzzz@zzzz.co.jp>

To: xxxx<xxxx@xxxx.jp>

変更前

xxxx@xxxx.jp

変更後

p*****1@ninus.ocn.ne.jp

▼マイページ

https://www.pay-sacccun.com/article/line-20151012 ←★

このメールに心当たりがない場合は、第三者がアカウントを不正に使用しようとしている可能性があります。

--------------------------------------------------------------

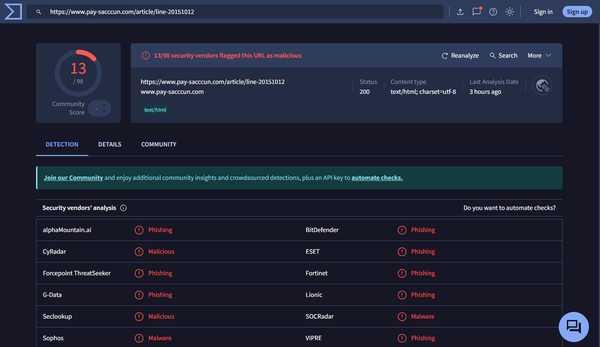

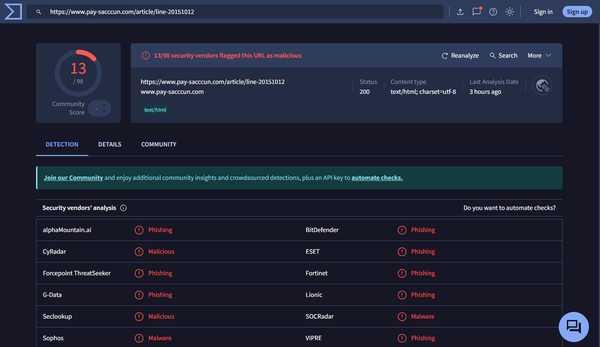

上記の星のところのURLをVirusTotalなどのサイトでチェックするとよいでしょう。

https://www.virustotal.com/gui/home/url

↓ 今回のVirusTotalの結果です。完全にアウトなサイトです。

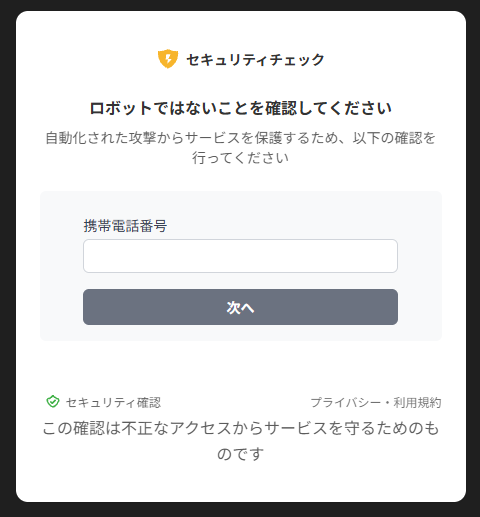

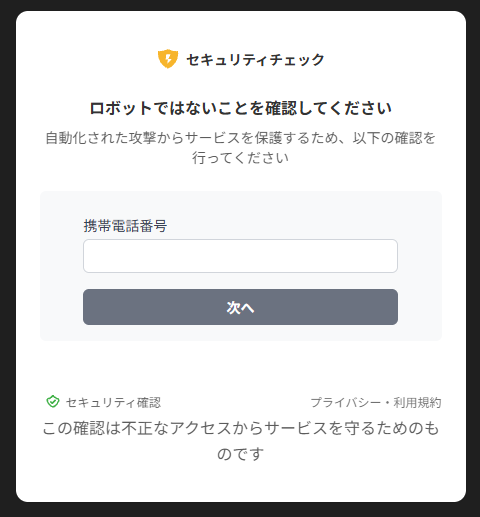

★にアクセスするとこんな画面が表示されます。決して情報を入力してはいけません。

ぐっどらっこ。

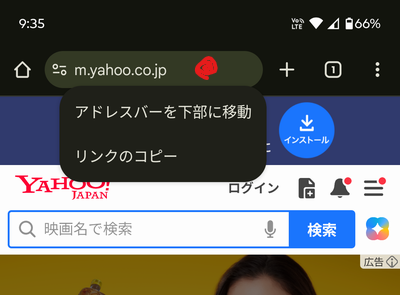

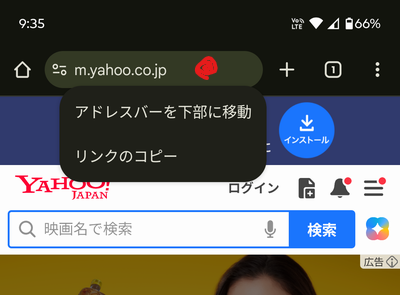

スマホのChromeのアドレスバーを画面下部に配置する件です。

ずっと前、そう、10年以上も前だったでしょうか? その時はChromeのコンフィグの設定でアドレスバーを画面下部に配置できた時代がありました。

時を超えて、再び、アドレスバーを画面の下部に配置できるようになりました。

設定方法はとても簡単です。

下の写真の赤丸部分を長タップするとメニューが表示されますので「アドレスバーを下部に移動」をタップします。以上です。

スマホを片手で操作するとき、とても便利です。

ぐっどらっこ。

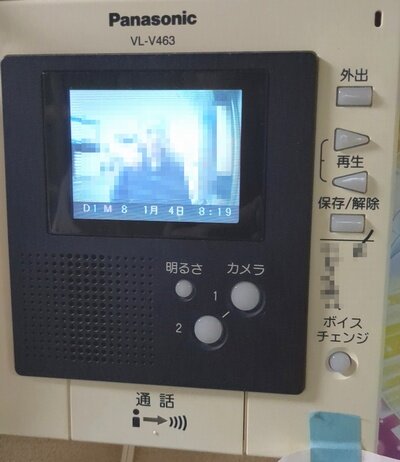

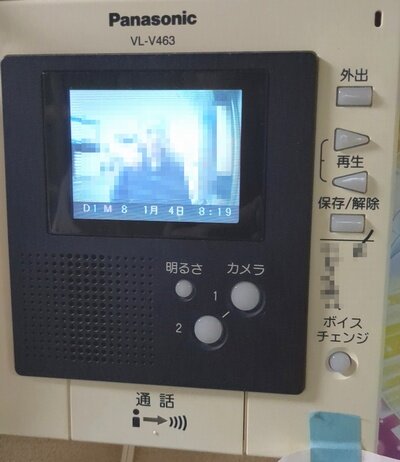

20年以上も前のドアホン Panasonic VL-V463 の時計の合わせ方の説明です。

Panasoniのサポートセンターに聞きました。

---- ここから ----

お問い合わせいただきました、「VL-V463」の時刻設定の件についてご案内いたします。

「VL-V463」の日付・時刻設定は下記の操作で設定が可能でございます。

○日付・時刻の設定方法

1.「外出」ボタンを約3秒以上押す。

*設定メニューが表示されます。

2.「左三角、右三角」(再生)ボタンで「年」を設定し、「保存/解除」ボタンを押す。

3.「左三角、右三角」(再生)ボタンで「月」を設定し、「保存/解除」ボタンを押す。

4.「左三角、右三角」(再生)ボタンで「日」を設定し、「保存/解除」ボタンを押す。

5.「左三角、右三角」(再生)ボタンで「時」を設定し、「保存/解除」ボタンを押す。

6.「左三角、右三角」(再生)ボタンで「分」を設定し、「保存/解除」ボタンを押す。

*文字が黄色に変わり、秒のカウントが開始されます。

7.「外出」ボタンを約1秒以上押し続ける。

*画面が消えます。

---- ここまで ----

自分用の備忘録です。

ぐっどらっこ。

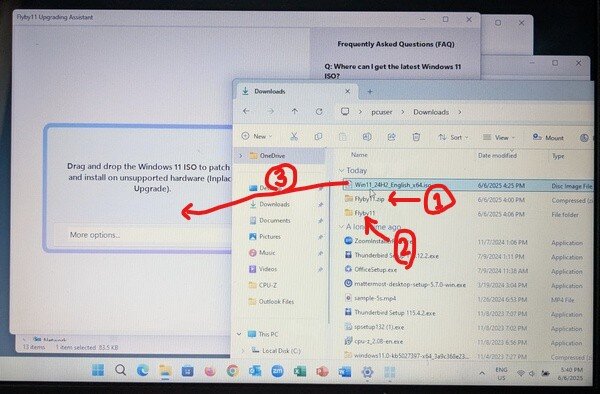

サポート対象外のWindows 10のPCをWindows11にしたり、Windows 11の23H2を24H2にアップデーする方法についての説明です。

基本的な手順

1.ウイルス対策ソフトの停止

Windowsセキュリティを実行しているPCでは、「リアルタイム保護」をオフにします。

2.Flyby11のダウンロード

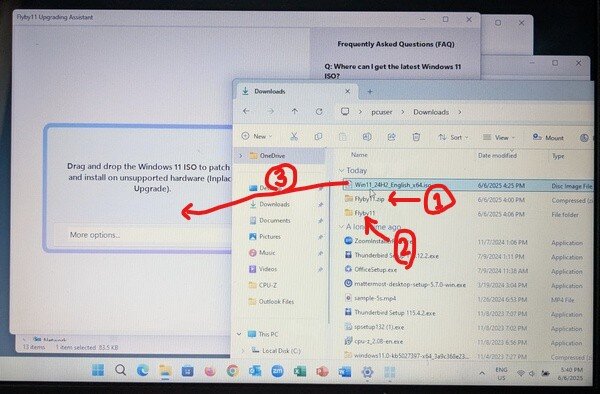

公式GitHubからFlyby11をダウンロードし、ZIPファイルを解凍します。①

https://github.com/builtbybel/Flyby11/releases

3.Windows 11 ISOの用意

Microsoft公式サイトから最新版のWindows 11のISOファイルをダウンロードします。

4.Flyby11の実行

Flyby11.exeを実行②し、Flyby11の画面内に、ダウンロードしたWindows 11のISOファイルをドラッグ&ドロップします③。

画面の指示に従って進めます。

「ファイル、設定、アプリを保持する」などを選択すれば、現在の環境を維持したままアップグレードできます。

作業前にバックアップをとっておきましょう。

ぐっどらっこ。

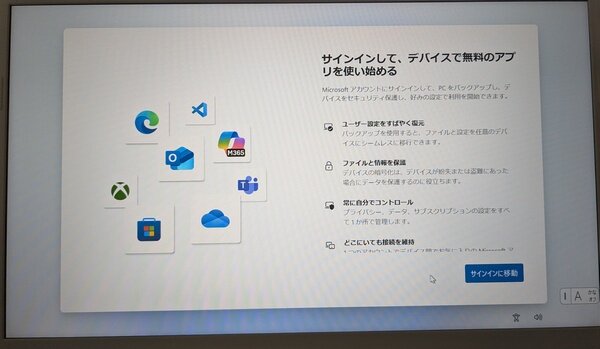

新しいWindows11のパソコンの初期セットアップするチャンスがありましたので、Microsoftアカウントではなくローカルユーザーでセットアップを行う方法を皆さんと共有したいと思います。

1.電源を入れて、ネットワークの設定まで進めます。

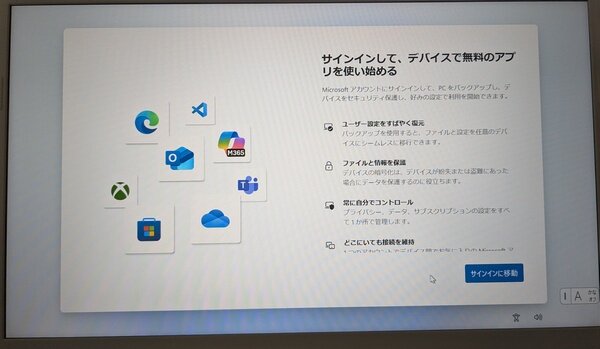

2.「サインインして、デバイスで無料のアプリを使い始める」という画面が表示されます。もはや、何を言っているのかよくわからないのですが、そのまま進めるとよくないことが起きそうなことは明白です。そこで、SHIFTキーを押しながらF10キーを押します。

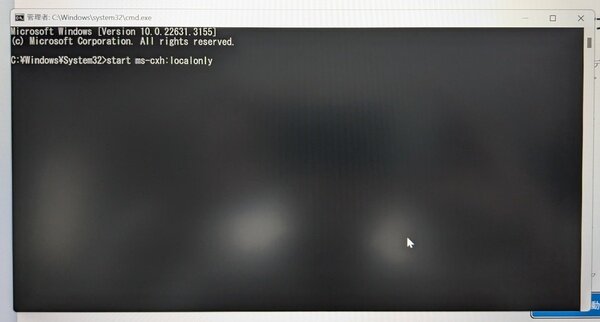

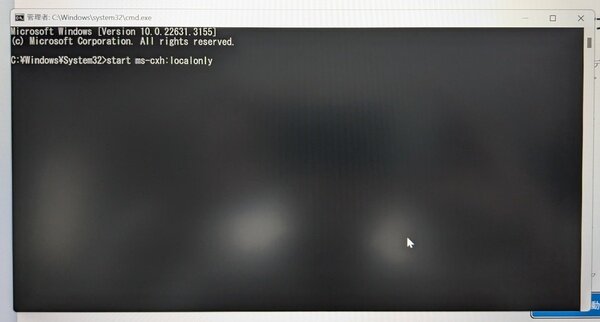

3.そうすると管理者モードのコマンドプロンプロ画面が表示されますので、真っ黒画面内を一度クリックしてから、次のコマンドを入力しEnterきーを押して実行します。

start ms-cxh:localonly

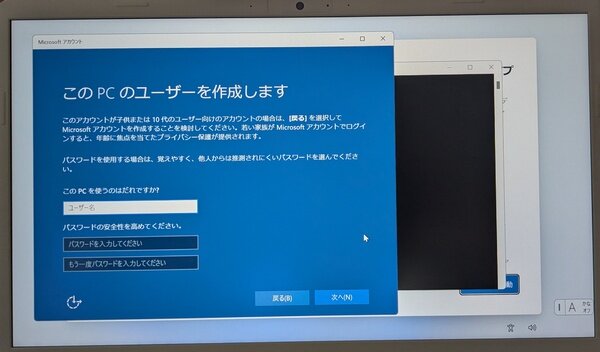

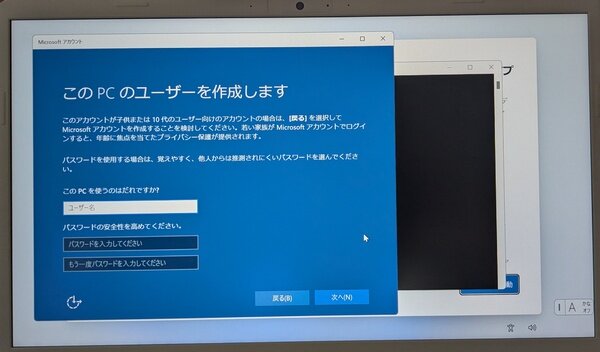

4.「このPCのユーザーを作成します」という画面が表示されますので、お好きなユーザー名(半角英数をおすすめ)を入力し、パスワードは後ほど設定することにして「次へ」をクリックするとパソコンが再起動します。

あとは、画面に沿って進めてください。

ローカルユーザーでセットアップしても、MicrosoftオフィスのインストールやTeamsの利用のために、マイクロソフトアカウントが必要になることがあるんですけれど...。

ぐっどらっこ。

Google Pixel 6aで、eSMIにてKDDI回線(IIJmioのタイプA)を使っています。

日常の利用では困っていないのですが、電波の弱いエリアでは、着信や発信時に電話アプリが落ちたり、つながっても声がほとんど聞き取れなかったりします。最悪の場合、OSがクラッシュして再起動となります。

ネットで調べたところ、

・Google Pixel 6aが採用するGoogle Tensorチップは、KDDIのVoLTE実装との互換性に課題がありそう

・そして、Pixel 6aのバンド仕様(LTE Band 1/3/4/5/7/8/12/13/14/17/20/25/26/28/29/30/38/41/48/66/71)とKDDIの提供周波数(Band 1/3/11/18/28/41/42)にはギャップがあり、特にBand 11(1,500MHz)の未対応で、このバンドをKDDIが郊外エリアで優先的に使用するため、周波数選択アルゴリズムの不整合が発生し、通話品質低下の一因となっている可能性がある

とのことでした。

IIJmioでギガプランのeSIMを契約した時、タイプA(KDDI)しか選択肢がありませんでした。

現在はタイプDも提供しているので、eSIMタイプAからeSIMタイプDに変更することにしました。

ドコモの主要周波数帯(Band 1/3/19/21/28/42)はPixel 6aが完全対応していて、特にBand 19(800MHz)の広域カバレッジが郊外エリアでの通信安定性を向上させてくれそうです。

変更手続きはオンラインで「SIM再発行・交換」から行うことができ、日中であれば申し込みから20分ほどでIIJmio側での切り替え作業が完了し、メールで切り替え完了(「変更申し込み完了のお知らせ」)の連絡が来ます。

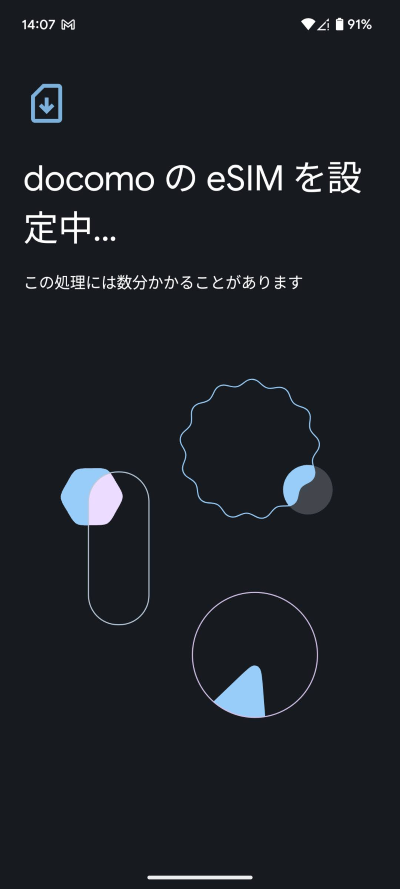

実際には、それより少し前に、Pixel 6aのSIMマネージャーアプリから「docomoのeSIMをこのデバイスで設定する準備ができました」という通知が表示され、画面の内容に沿って進めると、切り替え完了メール内で案内しているIIJmioのサイトに明示的にアクセスすることなくアクティベーションは簡単に終わります。

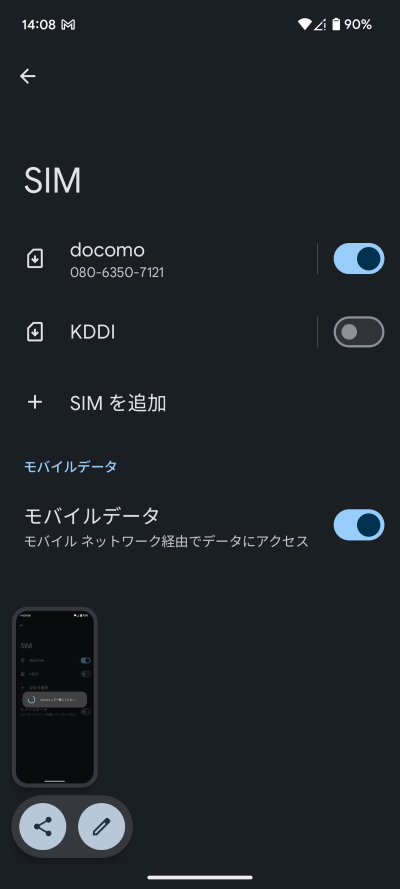

次に、SIM設定画面で、eSIMのKDDIをオフにして、docomoをオンにします。

この時点で、電波はdocomoに変わり、電話の着信が可能になりました。

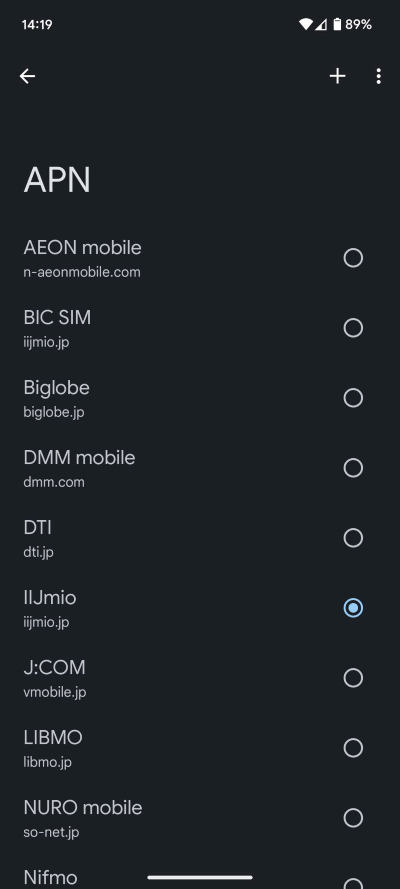

Wi-Fiをオフにしてブラウジングしてみると「接続なし」となり、Yahooなどのホームページが表示されません。

「アクセスポイント」が設定されていなかったので「IIJmio」を選択すると、データ通信ができるようになりました。

IIJmio eSIM 初期設定(APN設定)- Androidの場合 -

https://www.iijmio.jp/hdd/esim/flow/android.html

これでeSIMの切り替えは完了です。

前述した電波の弱いところで通話をしてみると、着信、発信がOKであることはもちろん、音声もクリアに聞き取れるようになりました。電話アプリが落ちたり、OSがクラッシュすることもなくなりました。

今回、IIJmioでeSIMのキャリ変更を行ったわけですが、IIJmioでは「mio長持」という特典を提供していくれていて、1年あたり1回まで、SIM交換(eSIMへの交換・キャリア変更・SIM機能変更)やSIMの再発行にかかる手数料が0円(本当は2000円かかる)になります。ですので、今回はタイプDの「SIMプロファイル発行手数料」の433円で済んだことは、とてもラッキーでした。

ぐっどらっこ。

DELLのデスクトップ型Inspiron 3471のお話です。

Windows 11 Proで24H2です。

最近、Office 2019のEXCELが起動しなくなることが数度あり、クイック修復でしのいできました。

ところが、今月のWindows Updateが明日かあさってかというある日、パソコンを起動すると、いつもはログイン画面が表示されるのに、画面が真っ黒のままです。

マウスは表示され、ちゃんと動きます。ストレージランプは元気よく点滅しています。

3時間ほど待ちましたが一向にログイン画面は表示されず、荒治療を行うことにしました。

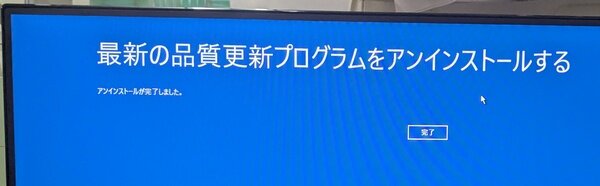

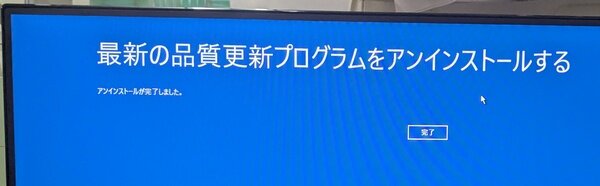

結果からいうと、今回は「最新の品質更新プログラムをアンインストールする」ことで解決(ログイン画面が表示されるようになった)しました。

手順は以下のページを参照してください。HPさん、ありがとうございます。

https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-install/faq/35/

ログインしてデスクトップ画面は表示されるようになりましたが、EXCELが起動しません。

EXCELを「セーフモードで起動しますか?」画面が表示されるのですが、「はい」をクリックしてもEXCELを起動できません。

いつものように「クイック修復」を実行しましたが症状変わらず。

そこで、Office 2019の「オンライン修復」を実行したところ、EXCELが起動できるようになりました。

オンライン修復を実行すると、Officeのライセンスの再認証が必要になります。今までは、とても面倒だった記憶があるのですが、今回は、認証用のウィザード画面であっさり認証できました。

さて、今回の解決のポイントをまとめておきます。

あっ、その前に、今回、1つラッキーなことがありました。

それは、電源ボタンを押すと「シャットダウンする」設定になっていました。これにより、画面は真っ黒でも、正常にシャットダウンを行うことができました。デスクトップ型ではデフォルトは「シャットダウン」なのかな?

1.基本的には、処理が終わるかもしれないので待ちましょう。例えば、7~8時間くらい。

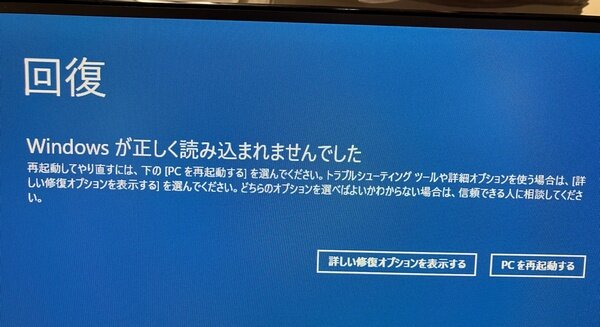

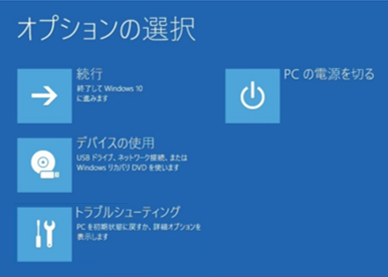

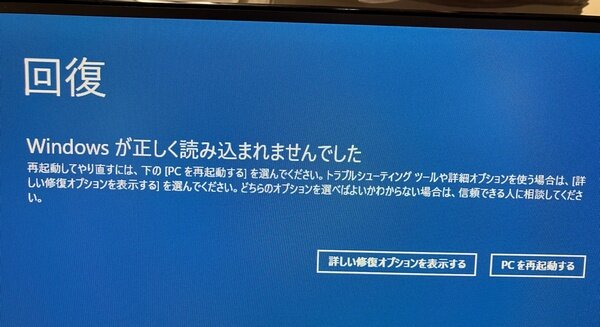

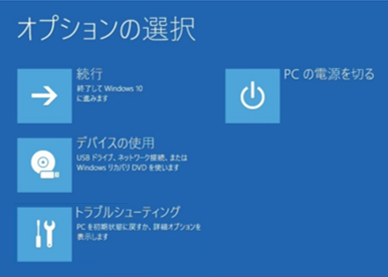

2.Inspiron 3471で回復画面を表示する方法です。F8キーを押してもOSが起動してしまいます。そこで、DELLのロゴが表示され、その下にサークルアイコンが表示されたタイミングで電源ボタンを長押しして強制シャットダウンする操作を3回繰り返します。そうすると3回目に回復ステップがはじまります。Dell Diagnosticsプログラムが動くこともありますが、この処理には結構な時間がかかるので、不要ならESCキーを押してスキップします。

上記の「トラブルシューティング」を選択します。

3.最終的には「最新の品質更新プログラムをアンインストールする」で解決したのですが、以下も試しました。

(1)真っ黒画面で、Ctrl+Win+Shift+Bでグラフィックのリセットを行う→画面に変化なし

(2)真っ黒画面で、Ctrl+Alt+DEL→画面に変化なし

(3)BIOSをデフォルトに戻す(F2キー)→やはり真っ黒画面のまま

(4)「スタートアップ修復」を実行→やはり真っ黒画面のまま

(5)セーフモードで起動→やはり真っ黒画面のまま

(6)復元ポイントからの復元→保存されている復元ポイントがなく実行できなかった

ぐっどらっこ。

DELL

PR